近日,俞元春教授团队在土壤学领域顶级期刊《Soil Biology and Biochemistry》(影响因子10.3)上发表了题为"Vegetation restoration shapes soil organic matter chemistry and microbial processes"的研究论文(文章链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109970)。生态与环境学院生态学2023级博士研究生王淑真为论文第一作者,周垂帆教授为通讯作者,英国爱丁堡大学Kate V. Heal教授等为合作者,南京林业大学为第一完成单位。该研究得到国家重点研发计划和江苏省林业协同创新中心的资助。

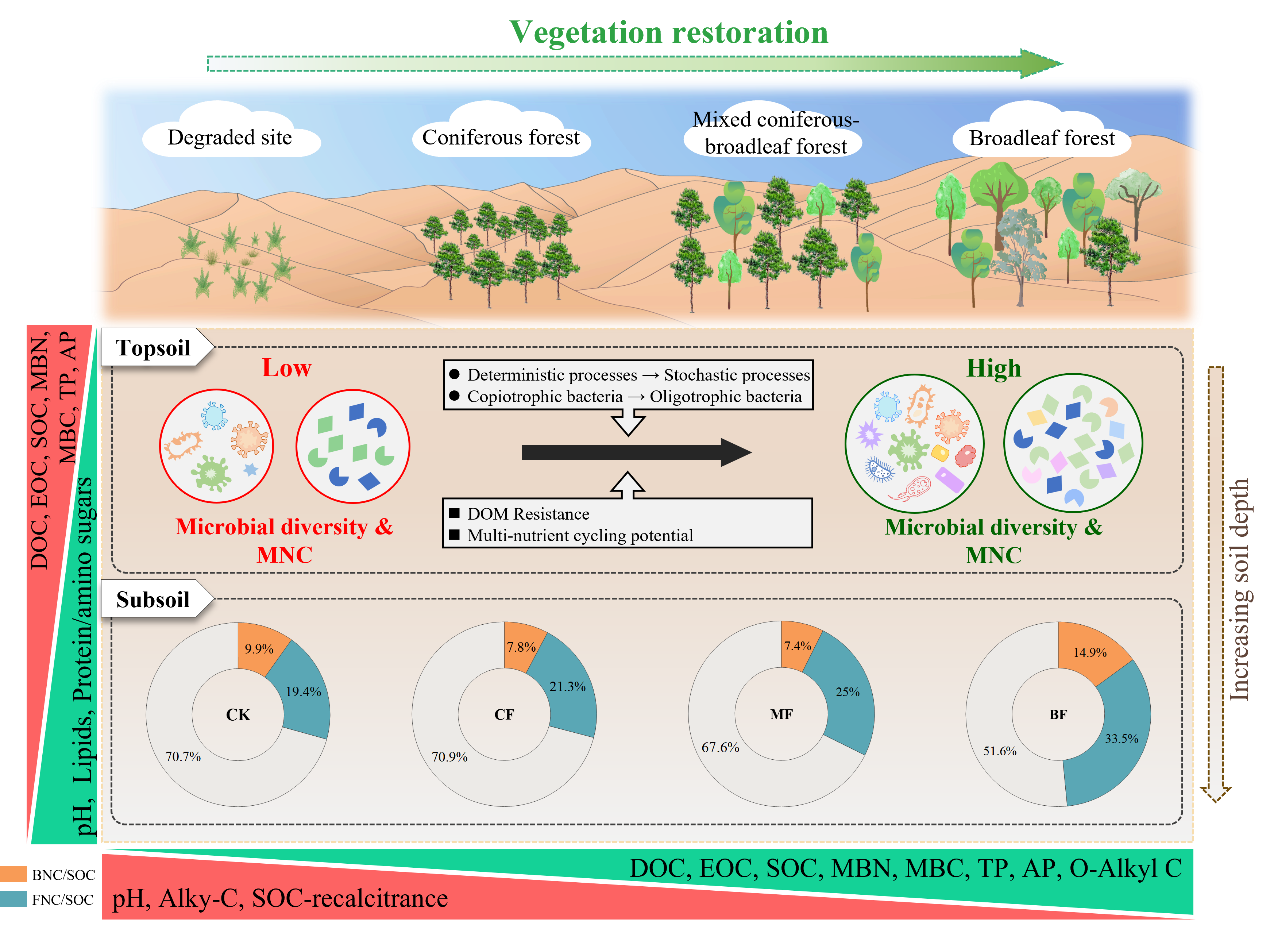

植被恢复是红壤侵蚀区生态系统功能恢复的关键过程,然而其对于土壤有机碳(SOC)稳定性及养分循环的影响机制尚不明确。本研究综合运用13C-NMR、傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)及微生物残体定量技术,揭示了中国南方红壤侵蚀区不同植被类型(退化裸地、针叶林、针阔混交林和阔叶林)和土壤深度下SOC组成、溶解性有机质(DOM)分子特征与微生物残体碳(MNC)之间的动态耦合机制。研究发现植被恢复显著降低了土壤pH,土壤DOC和EOC浓度显著提升。13C-NMR分析显示,随植被恢复进程,SOC中烷基碳相对丰度下降,而O-烷基碳增加。植被恢复促进了木质素类和单宁类的积累,并降低了脂质类和蛋白质/氨基糖类的丰度。热力学分析进一步表明,植被恢复降低了DOM分子的能量可利用性。与严重退化区相比,植被恢复显著提高了MNC的积累量。同时,植被恢复显著提高了细菌Shannon多样性,并推动细菌群落向K策略菌群转变。此外,真菌群落中腐生-共生营养功能群的丰度也随植被恢复而增加。路径分析证实,土壤DOM参数通过介导DOM ΔG0Cox和功能多样性,调控微生物残体碳积累及多养分循环潜力。

(来源:院办 撰稿/图片:俞元春 审核:项卫东 毛岭峰)