近期,由我院"生物多样性与生态保护研究团队"生态学系杨楠副教授领衔的针对典型的森林生态系统开展了关于地上植物-地下微生物-环境的互作机制研究取得了重要进展,系列成果分别在学科相关领域的重要期刊《Plant and Soil》(农林科学Top期刊)、《Applied Soil Ecology》(土壤学、生态学经典期刊)和《Frontiers in Microbiology》(微生物学Top期刊)等上发表。上述成果中,我院均为第一完成单位,杨楠副教授为第一作者,"生物多样性与生态保护研究团队"学术负责人毛岭峰教授为通讯作者。

作为分解者、共生体或病原体,土壤微生物在驱动森林生态系统碳循环、调节植物营养、维持植物健康中扮演重要角色,可以通过其多样性及群落结构的改变来预测气候变化背景下森林生态系统的功能和生态服务的变化。森林土壤微生物群落的多样性取决于生物因素 (如植物群落)和非生物因素 (土壤理化性质等),理论上,更大的植物多样性能通过提供更多样化的资源和生态位有效性来促进更高的土壤微生物多样性,然而很少有研究证实这种正相关性,现有研究发现微生物-植物多样性和土壤性质三者关系在不同森林类型间存在着不一致性。

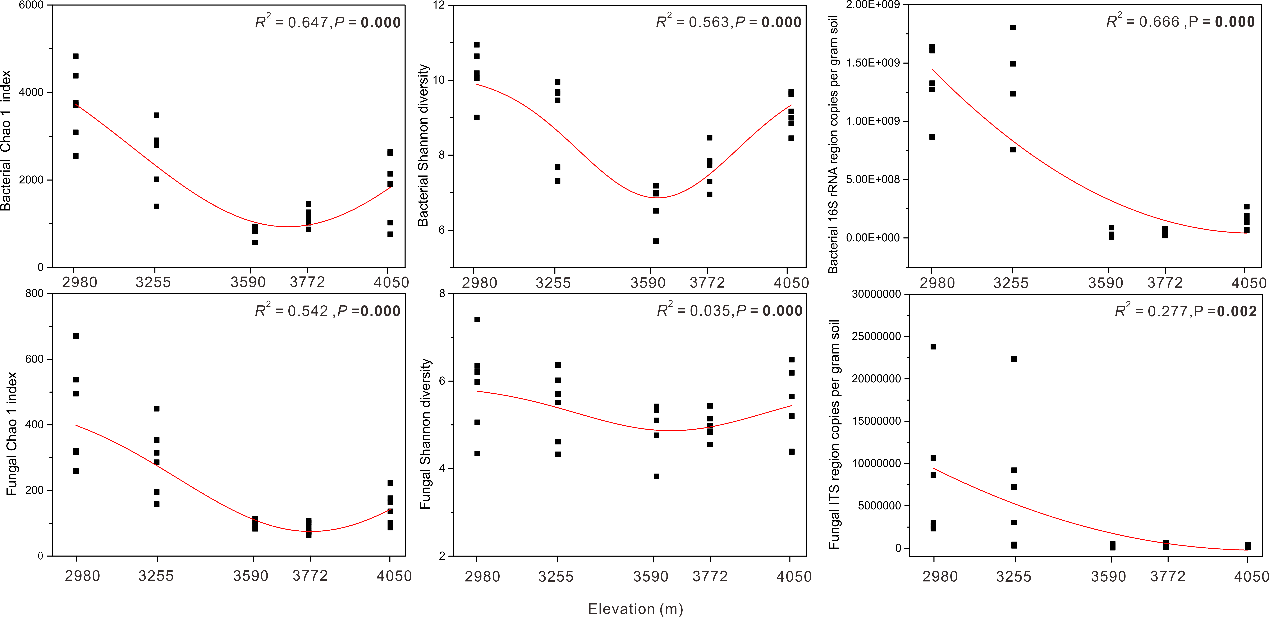

为探明地上植物多样性和土壤性质如何影响森林土壤微生物物种和功能多样性的机制,"生物多样性与生态保护研究团队"通过采用微生物高通量测序 (Illumina sequencing)、微生物功能预测等手段,分析喜马拉雅南麓不同针叶林根际土壤微生物的物种和功能多样性,结合植物群落多样性调查和土壤性质分析,系统地研究了高寒地区不同针叶林根际土壤微生物对环境变化 (植物多样性和土壤性质)的响应及其多样性模式的变化。本研究解析了植物多样性、土壤养分和真菌营养模式之间如何共同调控根际真菌多样性模型,提出了根际真菌多样性形成驱动机制的新观点,为研究地上地下生物多样性协同过程提供了新思路。并采用定量实时 PCR (quantitative real-time PCR)等技术,量化了喜马拉雅南麓不同海拔针叶林土壤微生物群落多样性的变化趋势及环境驱动因子,阐明了不同海拔梯度土壤性质的差异是决定土壤真菌和细菌群落多样性形成的关键环境因子。最后,通过分析不同针叶林外生菌根真菌 (Mycorrhizal fungi)物种和菌丝类型 (Soil exploration type)多样性的变化,进一步阐明了土壤氮素以及植物多样性对外生菌根真菌群落结构和功能多样性形成的驱动机制。

喜马拉雅南麓不同针叶林根际真菌群落结构(基于真菌营养模式)(A)、冗余分析(B)和方差分解分析(C) (Yang et al., 2022 Plant and Soil)

喜马拉雅南麓不同海拔针叶林根际微生物α多样性和丰度指数 (Yang et al., 2022 Applied Soil Ecology)

研究得到了中科院战略性先导科技专项课题(No. XDB31000000)、国家"十四五"科技专项课题(No. 2021YFD2200403)、国家自然科学基金(No. 31870506, 41907029, 32071594)等项目的支持。

相关文章链接:1)"Interaction among soil nutrients, plant diversity and hypogeal fungal trophic guild modifies root-associated fungal diversity in coniferous forests of Chinese Southern Himalayas" (https://doi.org/10.1007/s11104-022-05646-4 );

2)"Diversity patterns and drivers of soil bacterial and fungal communities along elevational gradients in the Southern Himalayas, China." (https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104563 );

3) "Soil nutrients and plant diversity affect ectomycorrhizal fungal community structure and functional traits across three subalpine coniferous forests" (https://doi.org/ 10.3389/fmicb.2022.1016610 )。