大气细颗粒物(PM2.5)污染是造成全球疾病的第六大影响因素。目前国内外大气环境污染控制措施主要建立在控制PM2.5质量浓度,而忽视了不同PM2.5化学成分产生的毒性差异。

PM2.5的氧化潜势(Oxidative

potential,OP)已被发现是检测PM2.5化学成分对人体氧化应激效应和炎症反应程度的一个有效指标。近期,环境科学系刘庆阳副教授,西南石油大学周家斌教授和美国威斯康星大学麦迪逊分校环境工程系的James

J. Schauer教授所组成的国际研究团队使用二硫苏糖醇(Dithiothreitol,

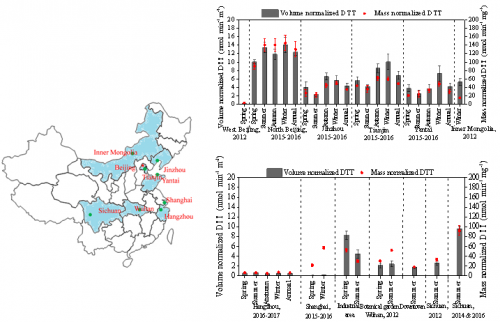

DTT)方法定量评估了武汉春季和秋季三个地区PM2.5氧化潜势的变化分布。武汉地区春季和秋季三个地区的氧化潜势处于9个地区(北京、上海、天津、杭州、武汉、四川、烟台、锦州和内蒙古)

PM2.5氧化潜势的中等水平,高于上海和杭州地区PM2.5的氧化潜势水平。采样期间,武汉地区的氧化潜势与二次源贡献显著相关,这不同于京津冀地区的研究结果。除了二次源的影响,一次源排放(如燃煤、汽车和沙尘源)也显著影响京津冀地区的氧化潜势变化。

研究成果以“Oxidative potential of

ambient PM2.5 in Wuhan and its comparisons with eight areas of

China”发表在环境科学与生态学领域TOP期刊《Science of the Total Environment》 (影响因子

6.551)。 论文第一作者为刘庆阳副教授,通讯作者为周家斌教授,论文主要参与者为James J.

Schauer教授及其毕业硕士吕昭杰。研究工作主要得到国家自然科学基金委基金(基金号:41173092,

21277108)资助和江苏省优势学科项目资助(PAPD)。

文章链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719348363